LE MARCHÉ LIX

Trente ans après, la mémoire et l’oubli ont fait leur œuvre, ensemble. Des gens et des événements, il reste l’ineffaçable qui, le plus souvent, est aussi l’injustifiable. Effaré de ce que faisaient de Mai 68, d’une même voix, ses chantres ambigus et ses détracteurs maniaques, j’ai écrit en 1998 un petit livre que je voulais un mémorial de la simplicité lucide et fraîche qui avait, à l’époque, envahi tant de consciences, et que je croyais, que je crois encore, toujours vivante, même si elle n’est plus qu’une petite touffe d’herbe dans le béton, in ti touf zerb dann béton comme on dit à la Réunion.

Ξ

Il y aura trente ans dans un mois, la radio m’avait réveillé avec une chanson d’Aragon, bien étrange à cette heure matinale. C’était Heureux celui qui meurt d’aimer, j’avais deviné tout de suite. Pour cet anniversaire-là, je m’étais promis de me taire. Sur les événements de Mai, je n’avais presque rien écrit, ce silence me pesait. Sur l’œuvre d’Aragon, au contraire, j’avais publié un livre en 1966, puis l’article de la première édition de l’Encyclopædia Universalis, d’autres textes encore dans la revue Europe et ailleurs, sans compter les conférences et les interventions. Je ne croyais pas avoir quelque chose d’utile à ajouter. Aragon et Elsa, j’en parle en famille ou avec les amis, et j’en parle, dans ce Marché, à d’autres amis, le plus souvent inconnus. Si j’expliquais cela à un jeune, je lui dirais ceci, plaçant mon vocabulaire sous son contrôle : en 98, si je m’étais tu, ça m’aurait frustré grave ; en 2012, garder tous ces souvenirs au chaud, ça le faisait.

Ξ

J’ai changé d’avis. Je vais parler d’Aragon. Conséquence indirecte, peut-être, de la controverse musclée qui a opposé deux spécialistes de son œuvre. En même temps que paraissait dans la Bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard, sous sa direction, le tome V des Œuvres romanesques complètes d’Aragon, Daniel Bougnoux publiait, dans une collection dirigée par ce même Jean-Bertrand Pontalis dont je saluais la lucidité dans mon dernier Marché, un essai intitulé Aragon, la confusion des genres. Légataire testamentaire d’Aragon, Jean Ristat ne s’opposait pas à la publication de ce texte, à condition toutefois qu’en fût retiré un chapitre qu’il jugeait diffamatoire à son égard et à l’égard d’Aragon. Daniel Bougnoux y raconte une scène assez glauque, dont il fut l’unique spectateur, survenue en juillet 1973 dans la chambre qu’occupait Aragon à la résidence-hôtel du cap Brun, à Toulon. J’avoue ne pas avoir le goût d’en reproduire le détail. On le trouvera sans peine, si on juge nécessaire de le chercher, sur les sites des diverses publications qui ont cru devoir reproduire le chapitre en question, finalement retiré par son auteur, même s’il continue à protester contre ce qu’il tient pour une censure.

Ξ

J’étais embarrassé. L’essai de Daniel Bouchoux, qui ne me convainc pas entièrement, est intéressant. Le Sur Aragon de Ristat, écrit en dialogue avec Francis Crémieux, l’est aussi. Mais l’affaire, elle, par quelque bout que je la saisisse, ne me plaisait pas. Le chapitre ne me plaisait pas. « Avec Aragon, disait Daniel Bougnoux à Alain Veinstein le 22 novembre 2006 au cours d’un entretien sur France Culture, il y a une figure méconnue, de moins en moins méconnue, mais quand même c’est quelqu’un qui a été terriblement insulté, et moi, j’ai envie de le défendre. C’est un bon combat, à mes yeux. » Excellent combat, assurément, mais n’y a-t-il pas des choses qu’il serait plus amical de taire quand on veut défendre un ami terriblement insulté ? N’en finira-t-on jamais de commenter l’évidente bisexualité d’Aragon ? Jusqu’où faudra-t-il aller dans le déballage ? Tout dire ? Toujours ? À tout le monde ? Par principe ? Et si l’on blesse une mémoire ? Et si ce qu’on révèle fournit un alibi commode à la paresse du lecteur et, en faussant perspective et proportions, le fait finalement plus ignorant que s’il ne savait rien de rien ? L’intelligence ne doit pas savoir filtrer ? L’âme ne doit pas savoir se taire ? L’amitié ne doit pas savoir dissoudre ? La transparence, vraiment ? Quand il s’agit de l’être humain ? Se fier à la transparence, faire semblant d’y voir une vertu, ignorer que c’est l’arme absolue de l’intimidation, le silencieux du revolver des puissants, des clubs, des gangs, des mireurs d’œufs, comme dit Aragon, des vérificateurs des poids et mesures ? Comme s’il y avait plus fieffé menteur qu’un flic de la transparence ! Alors, quoi ? L’ardente obligation que nous impose la connaissance scientifique de tout décrire par le menu ? Là, on nous prend pour des enfants de chœur. Bref, le chapitre ne me plaisait pas. Mais voilà, la censure ne me plaisait pas non plus. Outre qu’elle n’a pas atteint son objectif puisque le texte contesté n’a pas échappé à la curiosité militante et si profondément désintéressée de médias qui ne cessent de tendre leur sébile à mon ordinateur, elle a fait bouillonner l’affaire dans la petite marmite de l’édition tout en étouffant le débat de fond sur la question gravissime qu’elle posait, bien au-delà de la personne et de l’œuvre d’Aragon. J’aurais de beaucoup préféré que Jean Ristat se contentât de prendre sa plume pour mettre en question non seulement la légitimité et l’utilité de ce dévoilement de l’intime, qui ne me sont nullement évidentes, mais aussi, peut-être, du point de vue de la critique littéraire, l’interprétation qu’en donne – ou plutôt que n’en donne pas – un témoin de toute évidence honnête et désolé, mais qui semble, trente-neuf ans après, aussi traumatisé qu’au premier jour, et dont l’amitié sincère et profonde qu’il nourrit pour Aragon paraît hésiter à congédier le sentiment de culpabilité que cherche désormais à imposer en toute chose l’esprit de la communication, je veux dire de la communicancance.

Ξ

Après avoir lu Aragon, la confusion des genres, j’ai acheté le numéro hors série que Le Monde vient de consacrer à Aragon, numéro qui s’ouvre précisément par un avant-propos et un long article de Daniel Bougnoux, lequel, à ce que j’imagine, a largement inspiré l’ensemble. J’y ai retrouvé des textes dont je ne me lasse pas, notamment l’admirable Richard II quarante que chantait Colette Magny, des passages de La Mise à mort, bien d’autres encore. J’y ai trouvé aussi – rien de neuf dans la République des Lettres -, outre des méchancetés surréalistes inutilement exhumées, la nouvelle que Le Fou d’Elsa « endort vite » Philippe Sollers. Puis j’ai feuilleté la bibliographie et aperçu, au sein d’une généreuse liste de trente ouvrages critiques, le titre de l’essai de Georges Raillard, publié en 1964. J’ai failli ne pas aller plus loin. Inutile de chercher Dupont quand on a trouvé Dupond, l’essai de Raillard et le mien se suivent depuis quarante-six ans dans les bibliographies d’Aragon avec l’inébranlable fidélité des amis de Tintin. Allons, un coup d’œil quand même ! Eh bien, macache ! Dupond est bien là, mais Dupont manque à l’appel. Il s’est enfui, ou on l’a viré.

Ξ

Cette absence ne m’a pas plu du tout. Et si je vois bien que je n’ai pas grand-chose à gagner en m’engageant dans ce qui risque de passer pour un exercice de vanité, ce désagrément m’est moins redoutable que la honte où me laisserait le silence : de cette affaire, en effet, si je ne parle pas, personne ne parlera, et quelque chose d’Aragon disparaîtra à jamais. Ce livre, qui a trouvé, en 1966, un assez large public, a laissé des traces auxquelles Aragon tenait, et auxquelles je tiens pour des raisons fortes. Si le milieu littéraire se prend aux cheveux pour savoir s’il faut ou non braquer les projecteurs sur une scène burlesque qui s’est déroulée devant un seul spectateur, la disparition d’un dialogue dans lequel Aragon s’exprime sur des sujets de première importance, et qui contient un document majeur pour sa biographie et celle d’Elsa Triolet, ne va pas manquer de l’empêcher de dormir. Pour ma part, voilà trente ans que je n’ai pas mis mon grain de sel dans les débats littéraires, j’aurais pu continuer ainsi. Mais non. Stop. Si je ne suis guère ici que l’âne qui porte les reliques, cet âne, encore capable de ruer très convenablement, ne laissera pas ses chères reliques filer en douce dans les chiottes de la communication.

Ξ

Mais, en trente secondes, la colère a cédé la place à un sentiment autrement plus fort : la joie de me voir offrir cette occasion en or de parler d’Aragon, la joie de l’accepter, la joie d’y répondre. Au fond, je n’attendais que cela. Je vais donc revenir sur les circonstances dans lesquelles j’ai écrit Aragon, le réalisme de l’amour, je vais raconter cette rencontre. Il ne s’agit pas d’un souvenir littéraire, je me fous des souvenirs littéraires. Je parle d’instants de sens qui, quarante-six ans après, ne diffuseraient plus rien pour moi s’ils ne concernaient que moi.

Ξ

1965. J’ai trente-deux ans, je viens d’écrire un roman, le premier livre publié par Simone Gallimard au Mercure de France. Clément Borgal, qui dirige aux éditions du Centurion, une maison du groupe catholique La Bonne Presse, la collection « Humanisme et religion », souhaite que j’y publie un essai sur un auteur du XXe siècle de mon choix. Je propose Romain Rolland, dont je connais bien l’œuvre. L’idée n’enthousiasme pas l’éditeur qui me demande un autre nom. Et je m’entends prononcer celui d’Aragon, comme si c’était tout naturel, comme si je connaissais de lui autre chose que « Celui qui croyait au ciel/Celui qui n’y croyait pas » et Elsa, lu et relu à Alger en 1960. Absurde ? Pas du tout.

Ξ

Aimer d’abord, connaître après. Tu es belle parce que je t’aime : on peut, autant qu’on voudra, inverser les rôles et les sexes, mais pas l’idée, pas la pensée, pas la substance : c’est de cela que nous sommes faits, c’est l’amour qui crée, c’est l’amour qui a la clef du comprendre, jamais rien d’autre, nulle part, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, disions, pensions, sentions. C’est Agapè qui crée, même si, sur cette terre, elle marche toujours main dans la main avec ce charmant petit bandit d’Eros qui, si haut qu’il chante, ne la lâche jamais, au grand jamais, ce qui épate encore plus les émancipés d’aujourd’hui que les chaisières d’antan. On m’a parfois demandé pourquoi le succès de ce livre ne m’avait pas poussé à continuer dans la critique. Pour Claudel, j’aurais bien voulu, mais j’arrivais trop tard. Pour les autres, pas la peine. Ils m’intéressaient, je les estimais, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Je me rappelle le raffut, à la sortie du livre, quand Aragon et moi nous sommes retrouvés sur le plateau de Paris-Club, et que j’ai expliqué à Jacques Chabannes que la littérature française du XXe siècle, c’était Claudel et Aragon, Aragon et Claudel, point final. « Et Proust, insistait-il gentiment, il y a Proust, quand même, il y a la Recherche… ? » Niet. Proust, c’est passionnant, mais sa place n’est pas là. Je n’en démordais pas, ayant peut-être, à la fin, l’esprit ailleurs, car tous les invités du jour se tenant à l’époque en rond sur le plateau, je pouvais admirer les intervenantes suivantes, des mannequins de lingerie en soutien-gorge et petite culotte qu’Aragon (j’ai conscience du poids de cette révélation), qu’Aragon, je le jure sur le Who’s Who, considérait, lui aussi, avec une extrême attention.

Ξ

Je me suis mis à lire, à lire, à lire. Quand je découvrais, dans un texte ou dans un autre, le départ d’une avenue ignorée ou l’entrée d’une galerie secrète, je mesurais mon imprudence et passais vite de l’exaltation à l’accablement. Mais Aragon m’était devenu nécessaire, aussi vite que Paul Claudel l’avait été à mon adolescence quand j’avais entendu à la radio son Livre de Christophe Colomb. Il est vrai que j’étais passé, vers les vingt ans, par une phase de catholicisme doctrinaire qui avait laissé des traces ; mon enthousiasme pour Aragon, ce communiste, cet athée, n’était pas sans m’inquiéter un peu. J’aurais mis plus de temps à me débarrasser de ce scrupule sans la présence de Stanislas Fumet au Conseil de rédaction de la revue La Table ronde, dont j’étais alors secrétaire général. Il m’aida à concilier ce que j’imaginais inconciliable. Il connaissait bien mes deux héros. Ami du poète catholique, il devint président de la Société Paul Claudel. Mais le même Stanislas Fumet avait fondé avec Aragon, Auguste Anglès, Henri Malherbe et Jean Prévost, en février 1943, le périodique Les Étoiles, qui, comme Les Lettres françaises le faisaient en zone Nord, diffusa en zone Sud l’esprit de la Résistance. J’étais frappé de sa manière de parler d’Aragon. Une estime profonde, une compréhension souple, une indulgence rieuse pour ses jeux et, à certains moments, un silence léger qui n’était ni distance ni désaveu, mais comme une plongée en lui-même dont il remontait avec un sourire renouvelé. Quand j’ai découvert La Mise à mort, qu’Aragon m’avait fait lire, ce me fut une grande émotion d’y trouver, à la fin du chapitre intitulé Murmure, l’entrelacs des deux sensibilités poétiques qui me touchaient le plus :

« Te souviens-tu comment cela se passe au dernier acte de Tête d’Or ? Non, naturellement. C’est le Roi qui a voulu mourir. Ça, je ne me souviens plus du tout pourquoi il a voulu mourir, mais il a arraché ses pansements, il a rouvert ses plaies, saigné, terriblement saigné… tu vois ça d’ici, être l’a fui, il est mort, et puis non, tout se calme, il ouvre les yeux il parle : Combien – y a-t-il de temps – que j’étais vivant ? demande-t-il. Ainsi cette vie, apparemment revenue, à ses regards n’est que la mort. C’est presque tout ce que j’ai jamais retenu de Tête d’Or : qu’un garçon de dix-neuf ans nommé Claudel ait ainsi formulé l’informulable, ce sentiment que tout arrêt de conscience lève en moi depuis cette minute où tu es entrée, où tu as compris que j’étais… enfin que trois semaines de moi étaient mortes, et je n’avais pu trouver les mots pour te demander combien de temps il y avait, que j’étais… cela ne signifie plus la même chose, les mots meurent, s’altèrent, le sens se perd, se fourvoie, quand cela, quand cela, étais-je donc vivant ? qu’un garçon de dix-neuf ans ait ainsi formulé ce qui m’est informulable… »

Ξ

L’éditeur catholique est surpris de ma proposition, mais ne refuse pas de mettre un livre sur Aragon à son catalogue. Il voudrait seulement en savoir un peu plus sur mes intentions et se demande aussi, avec perplexité, ce que serait la réaction de la presse communiste. En réalité, cette initiative s’inscrit assez bien dans les préoccupations de l’époque. Le pontificat de Jean XXIII, le concile de Vatican II, d’un côté, les débats internes du Parti communiste, de l’autre, créent un climat favorable au dialogue. De part et d‘autre, les plus lucides sentent que le temps des anathèmes et des excommunications est passé, dans quelque langage qu’on les distribue. De l’urgence de cette confrontation, Roger Garaudy fait un article de foi. Ce désir d’ouverture va de pair, me semble-t-il, avec une prudence bien comprise : ni les uns ni les autres ne souhaitent se voir reprocher leur intolérance. Les éditions du Centurion acceptent donc de bon cœur l’idée qui m’est venue après une première rencontre avec Aragon aux Lettres françaises : lui proposer de publier des notes marginales dans mon texte. Il répond ceci à la lettre dans laquelle je lui soumets ce projet :

Cher Monsieur,

L’idée de votre éditeur me semble intéressante. Elle me tente. D’autant que ce que vous m’avez exposé de vos intentions appelle évidemment réponse. Là ou ailleurs. Mais pourquoi pas là, c’est-à-dire dans le livre même. Sous la forme d’une lettre, d’un commentaire en appendice, ou sous celle de notes marginales, cela dépend évidemment de l’essai lui-même, de ce qu’il sera. Dans le principe, je suis donc d’accord, sans bien entendu que ceci constitue un engagement formel. Non pour les raisons de je ne sais quelle prudence, mais parce que d’une part il faut que la lecture de votre texte me donne l’envie du commentaire, et que ce n’est pas couru (je ne sais écrire que poussé par une certaine nécessité, et suis d’autre part le siège d’une abominable perversité à l’égard de toute chose qui prend à mes yeux caractère de devoir…), et d’autre part que je suis un vieil homme avec ce que cela comporte parfois de lassitude.

Ceci dit, bien sûr, je ne demande qu’à vous voir. Si cela ne vous est pas trop difficile, je vous demanderais que ce ne soit pas la semaine prochaine, où mon pauvre temps déjà gémit d’encombrement. Le plus simple serait (les rendez-vous à distance, ou je les oublie, ou quelque chose survient qui les rend catastrophiques) que vous me téléphoniez de mardi en huit le matin (à partir de neuf heures). Nous nous entendrions, et je pense que vous voudrez bien me faire le plaisir de venir chez moi, plutôt qu’aux Lettres où il y a toujours quelqu’un qui piaffe derrière la porte pour une question du journal. D’autant, comme je vous le disais, qu’il faudrait peut-être que je vous donne perspective de ce que j’écris pour l’instant, et qui tout de même modifie un peu la figure des choses.

Très sympathiquement.

Aragon

Ξ

Quelques semaines plus tard, après avoir téléphoné à BAB 57-48, je prenais place pour la première fois dans le grand fauteuil à oreilles – le fauteuil d’Elsa – où ceux qu’Aragon appelait ses « essayeurs » venaient, parfois quatre ou cinq heures d’affilée, écouter des extraits du livre en cours ou, parfois, le livre tout entier. Il revint brièvement sur sa lettre pour me confirmer son accord de principe, sans engagement. Puis, sans transition, se mit à lire des pages de Blanche ou l’oubli. Ces séances m’auraient sans doute semblé harassantes si j’avais tenté d’opposer à ces vagues de rêves quelque chose comme une dérisoire lucidité critique. J’ai appris au 56 rue de Varenne qu’il est des circonstances où il faut savoir se taire. Non. Pas se taire : la fermer, la boucler en dedans. Outre Blanche ou l’oubli, j’ai ainsi entendu des nouvelles du Mentir-vrai, des poèmes inédits, des morceaux de préfaces aux Œuvres romanesques croisées. De temps en temps il interrompait sa lecture pour narrer avec une extraordinaire minutie et une passion intacte des événements de vingt ou quarante ans. Parfois Elsa entrait : « Je parie que Louis ne vous a rien donné à boire… »

Ξ

Aragon a publié plusieurs livres d’entretiens, avec Francis Crémieux, notamment, et avec Dominique Arban, mais c’est, à ma connaissance, la seule fois qu’il est intervenu directement dans le texte d’un essai. J’étais touché de sa confiance et n’avais aucune réticence à lui laisser le dernier mot. Ses notes corrigèrent quelques erreurs, nuancèrent ou critiquèrent certains de mes propos, notamment sur ses portraits de prêtres que je n’aimais pas trop, peut-être parce que je les trouvais trop indulgents. On reprit beaucoup, à l’époque, notre échange sur le réalisme socialiste. Je parlais de l’erreur qu’Aragon pourchasse « dans un certain réalisme socialiste, celle qui consiste à construire une réalité de réclame » Et j’affirmais que ce qu’il entend par réalisme « est une vision de l’homme total, en tant qu’il vit dans une histoire, mais aussi dans une histoire intérieure. » Il répondit ainsi : « C’est précisément cela, et cela seulement que j’appelle réalisme socialiste, l’autre n’est pas « un certain réalisme socialiste », mais un prétendu réalisme socialiste. » L’affaire est loin d’être close. Imaginons qu’on remplace réalisme socialiste par réalisme de la postmodernité communicante…

Ξ

Henri Desroche a finement compris ce qu’étaient ces échanges entre chrétiens et communistes. Il a bien vu qu’il y avait non pas un, mais deux dialogues. Le débat entre celui qui croit au ciel et celui qui n’y croit pas, s’il veut s’enfermer au pays de l’abstraction, se heurte vite au mur des impossibles abandons. Il se condamne à de puériles cérébralités, et tourne court. Comme sur les routes du pèlerinage de Chartres, il ne mobilise guère, de part et d’autre, que des arguties, de la propagande et de la mauvaise foi. J’ai fait cette expérience, il ne m’en resterait qu’un souvenir détestable si j’oubliais la Beauce, la cathédrale au-dessus des blés, Péguy, l’ivresse de la marche, les vastes liturgies et la fatigue qui faisait encore plus lumineux le visage des belles jeunes filles. Entre chrétiens et communistes (Aragon ne voulait pas que je le dise marxiste), le débat Dieu existe/Dieu n’existe pas n’était pas l’essentiel. À l’ombre de cette problématique scolaire, il y avait, de chaque côté, un tout autre enjeu. Les uns et les autres étaient affrontés, dans leur camp lui-même, à des bouleversements radicaux qui les divisaient. Des deux côtés, quelques-uns sentaient la nécessité d’échapper aux attitudes trop rigides, trop défensives ; des deux côtés, la plupart des fidèles ou des militants se crispaient sur de prétendues vérités qui, sous leurs yeux, se vidaient de leur vérité. Quand Maurice Bellet renvoie aujourd’hui dos à dos la fureur doctrinaire et l’indifférence relativiste, il me ramène à ces dialogues avec Aragon dont je ne comprenais pas pourquoi ils me bouleversaient à ce point, comme si quelque chose en moi, tandis que je l’écoutais et – parfois – lui répondais, s’affirmait en se transformant, se confirmait en se disloquant, renaissait en s’évanouissant.

Ξ

La critique a bien voulu souligner qu’il n’y avait dans ce livre aucune entreprise de conversion. Je crains qu’elle ne se soit montrée indulgente. Si, en effet, je m’efforce de m’appuyer sur les textes, de les comprendre par l’intérieur et de me laisser entraîner par la logique et le mouvement qu’ils me suggèrent, un débat sur l’image, à la fin du livre, me fait retrouver, si j’ose dire, mes démons familiers – mais importés – de l’apologétique et de la démonstration. Quand je relis ces passages, je sens qu’ils sonnent légèrement faux. Aragon le perçoit immédiatement et signale avec humour : « Au vrai, sur la fin de ce livre, remarque-t-il, c’est toute la question de la métaphore qui se trouve ainsi diaboliquement rouverte. » Je lui ai été reconnaissant de cette note, elle m’a touché plus que ne l’aurait fait un compliment. En signalant l’instant où je perds de vue l’attitude dans laquelle je désire m’engager, il l’authentifie. Et non seulement il l’authentifie, mais il me fait savoir que c’est bien ainsi qu’il s’est, lui aussi, engagé dans ce dialogue, que nous avons essayé tous deux d’échapper, du même coup, à l’esprit doctrinaire et au relativisme, ces deux manières symétriques d’ignorer autrui, de le réduire à une épure ou, comme disent, d’une même voix, militaires et managers, à une cible. S’engager sur ce chemin, tout miser sur la relation, sur la compréhension du dedans, renoncer au vibrato étranglé de la certitude comme au constat maniaque et stérile des différences, c’est s’avancer en terrain découvert, c’est s’exposer au tir de toutes sortes de snipers ivres d’objectifs – le même mot désignant à la fois les exigences du contrat qu’ils ont signé et la violence qu’il leur impose.

Ξ

J’ai raconté trop vite, dans le Marché XXXIX, le bref dialogue qui surgit quand, me lisant un texte, Aragon surprend mon regard sur le tableau accroché derrière lui, une toile abstraite, du bleu et du noir, où il n’est pas impossible d’imaginer une Crucifixion. « Ce n’est pas ce que vous pensez », me dit-il. Puis, très vite : « Accepteriez-vous que nous disions ensemble que nous n’en savons rien ? » Ensemble, oui, je l’acceptais, et ce n’était nullement une concession. De fait, je n’en savais rien. Et je n’imaginais pas davantage que la phrase qu’il venait de prononcer pût elle-même sous-entendre quelque chose, par exemple qu’il pouvait peut-être, d’une certaine manière, savoir ou, au contraire, qu’il y avait dans son non-savoir comme un savoir renversé. Non. Celui qui croyait au ciel ne savait pas, celui qui n’y croyait pas ne savait pas non plus. Mais quelque chose faisait que le dire ensemble changeait tout. Non que cet ensemble, à son tour, ouvrît sur une certitude, et donc sur un nouveau tour de valse métaphysique. Il n’ouvrait sur rien. Aragon était là, c’était Aragon. J’étais là, c’était moi. Vanité d’en parler. Vanité de ne pas en parler. Nous ne nous sommes jamais fait la moindre confidence.

Ξ

Un jour il avait brandi une feuille du manuscrit de mon essai, devenue la page 177. J’y évoque l’admirable texte du Fou d’Elsa qui raconte les amours tragiques de Chateaubriand et de Natalie de Noailles, et je cite ces six vers :

Ce n’est que bien plus tard et lorsque la folie

Emporta Dolorès aux rives de l’oubli

Que René comprendra que de lui tout commence

Ah la nuit dans ses bras trouve-t-elle semence

De lui vient le malheur Lucile ou Natalie

Et que tout ce qu’il aime est frappé de démence

J’avais placé un appel de note après Dolorès pour expliquer qu’il s’agissait de Natalie de Noailles. Puis, sans trop savoir pourquoi, pour le plaisir, pour le mystère, pour la musique, j’avais recopié ces deux autres vers sur Natalie :

En sa saison d’Espagne elle était Dolorès

Et lui va l’appeler Blanche dans ses amours

« Vous ne pouviez pas connaître Blanche », m’a-t-il dit avant d’ouvrir son manuscrit à la troisième partie de Blanche ou l’oubli, dont ils sont l’épigraphe.

Ξ

Mais voilà que je parle de moi… Reviens à la troisième personne, mon ami, celle dont on parle… Il y a un texte de Claudel sur la troisième personne, je ne l’ai pas retrouvé. Agapè ignore ce tiers-étant, Agapè dit toujours tu. Et tu, ça marche avec je, il n’y a que il qui marche tout seul, comme un gros ballot. Et Aragon, même si, en dépit de ses moqueries, je ne l’ai jamais appelé autrement que Monsieur, c’est-à-dire, le plus souvent, pas appelé du tout, n’a jamais été pour moi un il.

Ξ

Dans le numéro du Monde, ce très beau mot de Tristan Tzara : « En toutes choses, Aragon aura fait du zèle. » Vrai. L’enfant mal aimé, assez aimé pour savoir ce que c’est, pas assez pour en être apaisé et fortifié, et qui court après toute promesse, après toute ombre de tendresse ou d’amitié comme il court après les moineaux, l’enfant qui veut toujours – qui doit toujours – faire plus, plus qu’on ne lui demande, plus qu’il ne le peut, l’enfant qui prend trop d’assiettes à la fois et les casse, l’enfant toujours prêt à être utile, à faire plaisir, plaisir, plaisir. Et l’enfant grandit, et grandit aussi le manque, et le voilà à courir après n’importe quoi, et le visage de l’amour qui se transforme, se complique, s’alourdit, et la séduction qui s’aggrave, mais quand même tout est bon où palpite vaguement de la présence, du désir, tout est bon qui semble large, un peu plus large. Et le mot d’Elsa, quand il lui lit la première partie des Cloches de Bâle, ce tourbillon d’aventures : « Tu vas continuer longtemps comme ça ? » Elle a raison, de toute sa bonne volonté d’enfant il lui donne raison, il n’en fera jamais assez pour lui montrer qu’il sait qu’elle a raison. Elle a raison, mais on ne se refait pas une enfance.

Ξ

La bonne volonté, l‘extraordinaire bonne volonté d’Aragon. Cette carte postale du 10 août 1968, ce luxe d’explications sur un détail :

Cher Jean Sur (que je ne guérirai donc jamais de ce solennel Monsieur !) J’ai eu votre seconde lettre de Paris à Zurich. Nous ne rentrons à Paris que le 5, et comme je m’aperçois que vous serez au Québec du 17 au 8 septembre, je pense que cette carte vous atteindra mieux à Champagne-sur-Seine. Faites-moi signe à votre retour. J’aimerais bien vous voir et vous entendre.

Bien amicalement.

Aragon

Je lis que, dans son agonie, on l’a entendu murmurer : « Je fais ce que je peux » Le voilà, le mot de l’enfant qui vit au-dessus de son régime, l’enfant qui veut montrer qu’il aime, mais qui veut surtout montrer qu’il sait qu’on l’aime, l’enfant en désarroi, le généreux enfant en désarroi qui veut faire cadeau de sa reconnaissance.

Ξ

Le Parti, bien sûr, parce qu’il y a de la vie là-dedans, apparemment. Aragon n’y est pas entré, comme on le pense souvent, poussé par le besoin ou le plaisir de se sentir « engrené aux rouages d’une organisation de masse ». Il dit le contraire, expressément, quand il raconte qu’après l’intervention de Clara Zetkin à Tours, l’envie lui étant venue de s’inscrire au tout jeune Parti communiste français, il s’est rendu rue de Bretagne où un personnage inélégant lui a parlé de « l’envie de ne pas rester seul, de descendre dans la rue, pour se sentir les coudes avec d’autres, suer ensemble… Il faisait des deux mains la mimique d’un ruissellement de sa calvitie à sa bedaine. Je n’avais pas eu envie de rester. » Ses raisons étaient autrement complexes, et profondes. Il n’a pas vu dans le Parti communiste un moyen d’échapper à sa solitude, un creuset où il pourrait la fondre, mais plutôt un lieu où il pourrait la refonder, la remettre sur ses pieds. Énorme paradoxe : en adhérant au Parti, il a cherché une affirmation de lui-même, de sa singularité, de sa solitude. Et il y eut les déceptions, Staline, cette illusion tragique, l’aveuglement des dirigeants communistes français, la lente et douloureuse prise de conscience, jusqu’au chantage au suicide, en 1968, si le Parti ne condamnait pas formellement l’agression de Prague. L’enfant mal aimé ne peut pas se taire devant l’évidence du mal. Mais renier ce qu’il a aimé, c’est nier qu’il en ait été aimé, cela lui est insupportable et le replonge dans une intolérable détresse. Et tandis que les uns reprochaient à Aragon d’être beaucoup trop communiste ou, tout simplement, de l’être, les autres, caciques du Parti en tête, travaillaient méthodiquement et lourdement à sa légende dorée : il y a tant de manières de ne pas comprendre, tant de manières de refuser, tant de manières de ne pas aimer. Je notais, après 1968, que les réactions étaient les mêmes quand il s’agissait de sa vie avec Elsa. Les uns, excipant de leur libération supposée, daubaient sur une fidélité où ils voyaient une servitude, et le pressaient, plus ou moins grossièrement, de suivre leur exemple, arguant souvent de sa bisexualité. Les autres, athées ou croyants également inquiets de la rapidité des transformations en cours après Mai, redoublaient de dévotion à l’égard d’un couple idéalisé où ils voyaient secrètement un utile conservatoire des valeurs traditionnelles.

Ξ

Daniel Bougnoux cite fort opportunément cet extrait d’une lettre de Drieu la Rochelle à Jacques Doucet : « Vous et moi, Monsieur, nous sommes dans le siècle, Louis Aragon n’y est pas. Il a prononcé des vœux qui l’en excluent. La méditation perpétuelle de l’absolu fait à Aragon et à quelques autres des paupières crispées. Leurs regards coupent les choses, y font des angles qui nous blessent et qui semblent entamer la substance de ces choses. »

Ξ

Mon mauvais esprit a ramené ces regards qui « coupent les choses » à L’Hécatombe de Georges Brassens. C’est bien cela : Aragon suscite un fantasme de castration chez ceux qui se croient les familiers de « la ré, la ré, la réalité » et, d’une manière ou d‘une autre, apparatchiks ou communicancants, s’en font les champions, les interprètes officiels. Naïveté dérisoire, pitoyable, monstrueuse. Vous et moi, Monsieur, nous sommes dans le siècle : que c’est bête, que c’est creux, que c’est posé ! En ai-je vu pourtant de ces terrorisés agressifs qui carrent leurs fesses dans le fauteuil de l’époque en espérant qu’on leur confirmera que tout est là, qu’ils sont complets, exempts de toute surprise, définitivement tranquilles! Pauvres gens ! Que quelqu’un, non loin d’eux, reste debout, les voici qui s’évertuent à le faire s’assoir ou, s’ils n’espèrent pas y parvenir, se tiennent prêts à évacuer leurs fesses là où il le leur ordonnera, comme s’ils devinaient confusément qu’ils voyagent dans la vie en fraude, qu’ils n’ont pas composté leur billet d’insécurité, et que le contrôleur du destin ne l’oubliera pas.

Ξ

« Rien de tel qu’un flux de conscience pour mélanger les genres », écrit Daniel Bougnoux. Allusion au Traité du Style : « Avez-vous jamais vu un incendie, il n’y a rien de tel que le feu pour mélanger les genres ». La même chose, en somme, mais au feu près, qui carbonise cette tentative de réduction. Car le feu, voyez-vous, réchauffe, illumine, consume. Quelque idée que vous en ayez, il y a de la transcendance dans le feu. Un flux de conscience glisse, frétille un instant dans la poêle de la littérature, et ciao. Le mélange des genres, d’ailleurs, n’est pas leur confusion. Cuisiniers et peintres mélangent les couleurs et les arômes : diraient-ils qu’ils les confondent ? De quelle séparation se fait-on l’avocat ?

Ξ

En 1965, j’ignorais tout de l’univers des entreprises. Quand, deux ans après, mon métier de formateur me le fit découvrir, je me souvins des Beaux Quartiers, et des mots de Richard Grésendage, un soir, couché auprès de sa femme : « Tu sais comme Joseph Quesnel dit toujours… les hommes-doubles… que nous sommes aujourd’hui des hommes doubles… L’un qui a une fonction dans la Société, l’autre qui n’a rien à voir avec celui-ci, parfois le déteste, qui est contradictoire avec lui… l’homme quoi ! » J’admirais qu’Aragon ait pu sentir avec cette justesse, comprendre avec cette précision, dire avec cette simplicité. L’homme-double, les hommes-doubles. Il n’y a que des hommes-doubles, ou presque, dans les entreprises, des hommes et des femmes doubles, tous du même genre, et il n’y a rien à attendre de cette mutilation, de cette dilacération, rien que du mensonge et du malheur. L’entreprise pressent parfois ce mal, quand il la gêne dans ses ambitions. Mais elle est construite sur lui, pour lui ; elle ne peut proposer pour le guérir que des remèdes qui l’aggravent. Quand je me demandais comment il était possible que tant de gens de bonne volonté cèdent ensemble à une aussi énorme aberration, j’hésitais entre la colère et la résignation.

Ξ

Les explications ne manquaient pas. Celles des catholiques bourgeois que j’avais fréquentés, plus traditionnels que traditionalistes, et qui, devant toute difficulté, renvoyaient au péché originel et à ses conséquences, étaient grotesques d’inauthenticité. Une fois récité le Bénédicité rituel, je retrouvais chez eux, alourdie par une suffisance qui se donnait pour une affirmation spirituelle, l’atmosphère de violence coincée que sécrétaient les états-majors des entreprises. L’analyse de mon ami Henri Hartung, un protestant très marqué par ses séjours dans l’ashram de Ramana Maharshi, était plus fraternelle et plus franche, mais n’entretenait que de lointains rapports avec les évolutions de la société. Il y avait aussi, naturellement, mille et un professeurs de désaliénation. Toutes sortes de psys du dimanche, toujours un peu exaltés, assez distrayants, parfaitement inutiles. Et toutes sortes de marxistes, souvent des syndicalistes, plus habiles les uns que les autres à expliquer les immenses perspectives qu’ouvriraient leurs minuscules revendications, et qui invitaient les futurs camarades, pour accélérer la marche de l’Histoire, à distribuer leurs tracts, sans trop s’apercevoir qu’ils fournissaient une version augmentée de l’aliénation qu’ils condamnaient, d’où, sans doute, hormis les jours d’invectives programmées, leur complicité caractérielle avec les patrons détestés.

Ξ

Parfois, d’une troupe ou d’une autre, surgissait quelqu’un, ou le souvenir de quelqu’un. Jean Audin, le responsable CGT de Jeumont-Schneider, ou le Père Henri Sanson, rencontré à Alger, quelques autres encore. Ceux-là, d’où qu’ils viennent ou ne viennent pas, me semblaient constituer la plus sérieuse des familles, celle qui ne s’invente pas son passé, qui ne se tourne pas son film. Au fur et à mesure que mon métier de formateur m’immergeait dans l’épaisse frustration du travail, je refusais de prêter l’oreille à autre chose qu’à ces voix solitaires qui rendent l’atmosphère respirable et, à l’instant où elles font écho à la souffrance de tous, laissent derrière elles comme une traînée d’espérance. C’est ainsi que la poésie et les romans d’Aragon, en un coin de ma conscience, ont commencé à entrer en dialogue, en guerre, en conflit amoureux, avec l’immense champ de ruines que la confiance des travailleurs me permettait de découvrir.

Ξ

La poésie, bien sûr. Pas pour conjurer le malheur. Pas pour que le chant d’amour fasse oublier l’horreur, la sottise, la démission. Pour la force de la note juste, pour qu’elle opère la prétendue réalité. La poésie, et ceux qui l’ont chanté, Marc Ogeret et Catherine Sauvage en tête, qui accompagnèrent Aragon quand il vint parler, un soir, à ma demande, jusqu’à trois heures du matin, aux ouvriers de l’usine Jeumont-Schneider de Champagne-sur-Seine. Le Fou d’Elsa, ces années-là, m’accompagnait partout :

Quand tu rompis ta lance à la porte d’Elvire

T’en souviens-tu dis-moi du beau temps qu’il faisait

Et les yeux des remparts au loin qui te suivirent

Ressemblaient les fruits noirs saignant aux cerisaies

O paysage énorme à ta course ouvert comme

Un miroir où se heurte et s’étonne le vent

T’en souviens-tu dis-moi des chevaux et des hommes

Et de l’immense orgueil d’être jeune et vivant

Paysage énorme, la salle de formation ? Oui. Si l’on ne masque pas cette odeur de mort. Si l’on ne rêve pas de déplonger avant d’avoir plongé. Si l’on se défait de ce qu’on pense, de ce qu’on sait, de ce qu’on sent, s’il s’agit seulement de consentir. Ici aussi, une Grenade agonise, ici aussi on a ouvert les portes à l’ennemi. Qui on ? Quel ennemi ? Peu importe. Ça meurt, et pourtant ça peut chanter, tout est là. Pariant sur le chant, je ne savais plus très bien sur quoi je pariais. Comme si je l’avais jamais su ! En finir avec la manie de faire le point, avec le bilan, avec la saleté d’évaluer. Imaginer une Andalousie à partir de ce frisson de fragilité que tout le monde peut trouver en soi, qui ouvre tout. Chacune de ces femmes, chacun de ces hommes comme un univers prêt à reconnaître tous les autres univers, à les aimer. Si d’abord il se reconnaît. Si d’abord il s’aime. Quoi qu’il arrive. Comme on est loin d’ici, ici…

Moi si j’y tenais mal mon rôle

C’était de n’y comprendre rien

Ξ

La poésie, mais pas seulement. Dans La Mise à mort, au chapitre intitulé « Le miroir Brot », Aragon reprend les propos que tenait Richard Grésendage dans Les Beaux Quartiers. « Tu sais comme Joseph Quesnel dit toujours… les hommes-doubles… » Le miroir dont il s’agit est à trois faces. Devant lui, on ne parle plus de soi, ni de cet autre soi qu’on imagine ou qu’on construit, avec sa vie en deux parties, la professionnelle et la perso. On se regarde, on se réfléchit. Et tandis que les deux images attendues s’installent sur les faces latérales, un troisième personnage apparaît au centre du miroir – l’Indifférent, dit Aragon, après Watteau, qui est comme « le fléau entre les plateaux de la balance », comme ce plus qui empêche un et un de faire exactement deux. Le miroir à trois faces « agit comme un appareil à démêler les esquisses superposées, à pratiquer sur l’image complexe le travail inverse de celui par lequel on arrive au portrait-robot d’un homme vu par plusieurs personnes, à la résultante abstraite par quoi l’on prétend figurer le Français-type, par exemple. » Il est instrument de liberté, ce miroir, il annonce la révolution par le dedans. Car l’âme aussi, explique Aragon, peut se refléter dans les glaces. Son action est corrosive : elle interdit aux images latérales de composer la totalité du paysage, elle impose à leur complicité le grain de sable d’un déséquilibre, d’un manque. Ainsi, dans les séances de formation, ce troisième personnage en eux que les gens ne nommaient jamais quand ils confrontaient ce qu’ils appelaient leur vie professionnelle et leur vie perso, cet étranger si proche d’eux qu’ils redoutaient, capable de tout nommer sans être jamais nommé, un rien sans lequel c’est tout qui est rien. Et peu importe si, dans les séminaires ou dans le roman, les images se multiplient au fur et à mesure qu’on bouge les panneaux latéraux ou qu’on ajoute d’autres panneaux « biseautés même ». Cette profusion ne modifie rien, n’enseigne rien. « Quand tu serais dix ou vingt, en chicane ou en rond, qu’est-ce que ça nous apprendrait, quand avec un seul cœur, mon petit, on a déjà le vertige… » Rien, cela n’apprendrait rien. Il suffit d’y penser, de ne pas refuser d’y penser. Le personnage de La Mise à mort peut même supposer que l’image de l’Indifférent dans le panneau central n’est qu’une construction virtuelle, la projection, à partir d’une source lumineuse située derrière le miroir, des deux, des vingt, des mille reflets qui habitent les panneaux latéraux, une image constamment contestable, comme si un être humain se définissait à coups d’erreurs, par le progrès d’une absence, par l’élargissement d’un vide.

Ξ

Mais Fougère chante. Alors, tout change. Alors « le mystère n’est pas dans un jeu de miroirs, la complexité des reflets. C’est bien autre chose. Quand elle chante, c’est l’âme qu’on entend, et pas seulement la sienne… une âme qu’elle invente, peut-être, attribue à la Tosca ou à Manon, mais… c’est cela son art. Une connaissance profonde des êtres humains, une science de l’homme, de la femme. […] C’est à l’entendre que j’ai pris conscience d’être un homme. » Ainsi l’âme, dont les jeux du miroir ne savent dire que l’éloignement infini et la décourageante absence, se déploie dans le chant : « personne ne pouvait savoir que ce qui me bouleversait était d’avoir, rien que pour un tercet de la chanson, senti si merveilleusement prendre corps cet inégalable son de l’âme. […] Fichez-moi la paix. Quand elle chante, elle me déchire. Je sais bien alors que tout ce que j’écris, il y a des feux de bois qui se perdent. Rien ne compte plus que le vertige : être un homme, c’est pouvoir infiniment tomber. »

Ξ

Une note marginale d’Aragon m’avait beaucoup étonné. Pour résumer un commentaire sur Le Fou d’Elsa, j’avais écrit ceci : « La connaissance de l’amour, la connaissance-amour implique non la solution mais l’exaspération des contradictions. Connaître, dit Heidegger, c’est passer du centre à la périphérie. L’amour est passage à la périphérie, ek-stase. » Je ne m’attendais pas à le voir contester cette formule, qui me semblait faire assez précisément écho au chapitre du miroir Brot. Il la refusa pourtant en ces termes : « Cette impatience qu’on me donne toujours d’inverser les formules des philosophes : connaître, n’est-ce pas sur la conscience toute périphérique faire prédominer une conscience centrale ? » Je n’ai jamais résolu cette énigme. L’amour qu’il évoque dans La Mise à mort n’est-il pas tout entier passage à la périphérie ? Et ce Que serais-je sans toi ? sans cesse renouvelé à Elsa ?

Ξ

Quelques lignes de Daniel Bougnoux m’ont peut-être, indirectement, mis sur une piste. Les voici : « Le Contraire-dit, écrit sous le choc des événements de Tchécoslovaquie en refoule l’évidence par l’évocation (très indirecte ou oblique) d’un événement qui serait plus terrible encore, le ravage de la mort annoncée d’Elsa. L’ultime refuge d’une conscience confrontée à un traumatisme trop grand est de le nier désespérément. Il neige sur le trauma. Quand les images-écrans n’admettent pas de contraire, ou que les contenus de conscience du sujet ne s’opposent plus à rien, les psychanalystes parlent de forclusion, un état où le refoulement est inutile puisque la représentation insupportable n’a simplement pas lieu, et que pour le sujet de cette défense psychotique, rien ne manque. »

Ξ

Il m’est assez facile de réfuter cette éventualité de forclusion et de défense psychotique. Sans doute était-ce là un panneau latéral, celui de l’écrivain, qu’Aragon savait admirablement manier pour en faire bouger les images. Mais un autre panneau, tout aussi latéral sans doute, témoigne, lui, d’une absolue lucidité. Voici en effet la lettre par laquelle il répondait à celle qui lui avait annoncé la mort de mon père, le 6 avril 1969. On ne peut confier son angoisse avec plus de simplicité :

Mon cher ami,

Depuis avril, il y a dans mon sous-main un remords que j’évite, le refermant rapidement. La vue de ces cartons bordés de noir m’a toujours plongé dans une manière égoïste de désespoir, à la simple idée des mots stupides par lesquels seuls on peut y répondre.

Etes-vous seulement encore à Champagne ? Ce mot suivra-t-il un chemin vers vous ?

Toujours est-il que de temps en temps, Elsa me dit mais tu n’as toujours pas écrit à Sur. Il faut vous dire que l’âge n’aide rien. La maladie non plus. C’est à peu près (à quinze jours près) vers le temps où j’ai reçu cette carte de deuil que j’ai commencé un traitement pour une histoire qui affecte mes mains. Il ne semble pas que je doive l’arrêter, bien que fin mars le médecin me disait que ce serait achevé fin mai. Si bien que dans cette vie bizarre, avec à côté de moi, le cœur d’Elsa qui me fait de vilaines peurs – je ne sais trop comment me conduire, alors de temps à autre, je fais semblant.

Tout de même, ne doutez pas de mon amitié, de notre amitié. Téléphonez un jour pour qu’on se voie… j’aimerais que vous veniez tous les deux déjeuner, dîner, que sais-je…

Enfin ne m’en veuillez pas et faites signe.

Affectueusement.

Aragon

Ξ

L’œuvre, l’existence : deux régimes de pensée, deux panneaux latéraux qui n’aliènent pas le mystère. L’œuvre, chez Aragon, est exploration angoissante, Daniel Bougnoux a raison de le montrer. En elle le danger est à son paroxysme, la possibilité de libération aussi. Elle entrevoit des choses lointaines, comme un au-delà de l’existence qui est aussi son en-deçà. Elle se risque à frôler le mystère. Mais Aragon n’est pas fou : ces sorties-là ne s’improvisent pas, il faut savoir revenir au camp de base de l’existence. Qui n’est pas absorption par quelque réalité de réclame, socialiste ou non. Qui n’est pas consolation par le médiocre. Qui n’est pas défaite de l’esprit. Qui est attente et attention. Qui n’est pas retour au confort. Qui est commencement de l’aventure, préparation, intériorisation, méditation de l’aventure. Ce que ses adversaires, sans se l’avouer, ont reproché à Aragon, ce n’était pas son communisme, même pas sa célébration de Staline, encore moins le surréalisme de sa jeunesse, encore moins le mythe d’Elsa, encore moins sa complexité sexuelle. Ce qu’ils lui ont reproché, c’est d’avoir rendu évident que toute existence, à moins de n’être que mensonge, est un camp de base, seulement un camp de base. Ce qu’ils lui ont reproché, c’est de réduire à néant toutes les tentatives d’installation. Ce qu’ils lui ont reproché, c’est le « ce que nous cherchons est tout » de Hölderlin. Un de ses poèmes évoque « le point blanc qu’on voit au ventre des théières », ce point blanc de l’alchimie sur la peinture hollandaise qui l’avait intrigué, à la fois memento mori et signe d’infini. Il n’est rien dans sa vie, même pas l’épisode que raconte Daniel Bougnoux, qui n’ait été marqué de ce point blanc, qui n’ait tenté d’échapper à l’image unique, lugubrement rassurante : « Attendez-vous à pire », lui avait-il dit ce jour-là.

Ξ

Memento mori et signe d’infini : Elsa. Elsa au milieu, Elsa au camp de base de l’exploration de l’avenir, de l’avenir en eux, « cet avenir, écrit-elle, qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi. » Aucune contradiction. Aucune idéalisation. Dans l’existence, l’amour, en effet, est conscience centrale. Mais dans l’imaginaire, dans le rêve, au plus secret du désir, cette conscience centrale s’abolit, sort d’elle-même, passe à la périphérie. Impossible d’ignorer que ce retournement va se produire. Impossible de faire comme s’il s’était déjà produit. « Les temps du couple ne sont pas venus ». L’existence est un entre-deux. L’égalité de l’homme et de la femme est une égalité d’explorateurs, non pas de propriétaires, non pas de conquérants. Ce qu’est un homme, ce qu’est une femme, c’est leur amour qui le leur enseigne, ni les leçons d’autrefois ni celles d’aujourd’hui, infiniment plus vaines encore.

Ξ

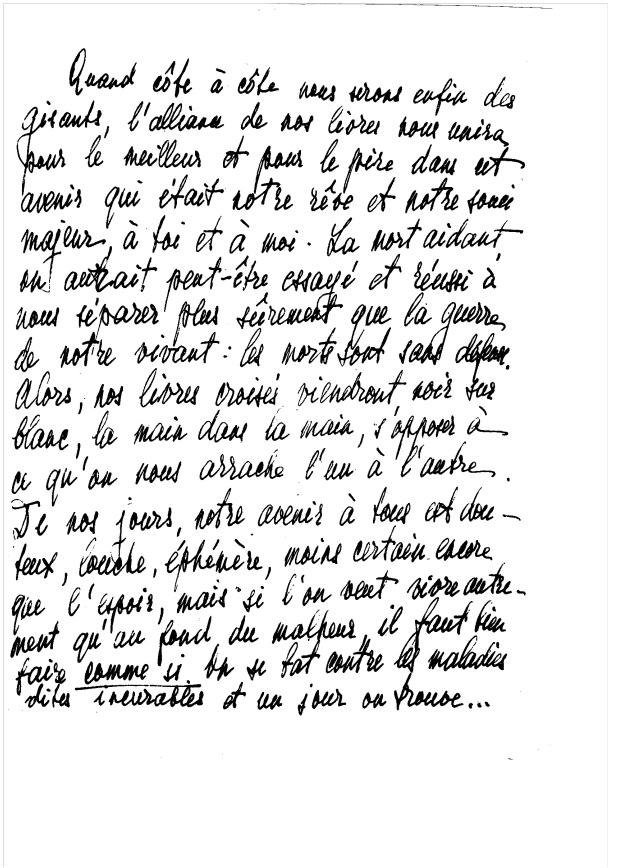

Cet avenir qui était notre rêve… Ces mots sont extraits de la citation d’Elsa gravée sur leur tombe, à Saint-Arnoult. Quand le visiteur s’enquiert de son origine, on lui répond gentiment qu’il s’agit d’un extrait d’une préface aux Œuvres romanesques croisées. On lui envoie même des photos de la tombe, celles qu’il suffit d’un clic sur Internet pour se procurer. Que je ne manque donc pas cette occasion de cocher ma case d’histoire littéraire. De la re-cocher, plutôt, puisque les informations que j’ai transmises au Moulin ne semblent avoir intéressé personne. La photographie du manuscrit de ce texte, augmenté d’une phrase, a été publiée en 1966 dans Aragon, le réalisme de l’amour. Comme chaque volume de la collection devait comprendre huit photos, j’avais proposé à Aragon de choisir huit photos d’Elsa. « Merci, cher ami, m’avait-il dit, d’entrer dans le plus grossier de mes jeux. » Cette réponse m’avait tourmenté pendant assez longtemps, on a toujours du mal à prendre le jeu au sérieux. Conformément à son tempérament, il s’était mis sur-le-champ au travail et avait sorti devant moi des dizaines de photos, plus que ne pouvait en accueillir son bureau, et les avait installées sur le sol. Sept, sept seulement, furent agréées. Pour la huitième, je lui avais suggéré que nous demandions à Elsa la permission de photographier une page d’un de ses manuscrits. Il m’avait alors mis dans les bras plusieurs volumes des Œuvres romanesques croisées, m’invitant à chercher dans les préfaces. J’y avais trouvé un texte qui me semblait tout dire. Elsa n’en avait plus le manuscrit à sa disposition, elle le recopia donc. « Un authentique faux manuscrit », me dit-elle. Il y avait beaucoup de sourire dans leur complicité. Sept ans après, la télévision présentait une émission sur eux, faite de témoignages et de documents filmés. La dernière image était celle de la tombe. Le texte d’Elsa était devenu leur épitaphe.

Ξ

« Je n’ai pas d’autre azur que ma fidélité » : Aragon voulait d’abord faire graver sur sa tombe ce vers des Yeux d’Elsa. Mais Elsa mourut la première, il préféra le texte que j’avais choisi. Une manière, peut-être, de passer du centre à la périphérie. Le voici :